十二个公民剧情介绍是很多影迷朋友想要知道的,小编已经为大家整理好了十二个公民剧情介绍相关的内容,感兴趣的您赶紧往下继续阅读吧!

十二公民讲述了什么故事

《十二公民》改编自1957年的美国影片《十二怒汉》,是由北京聚本传媒出品,由徐昂执导,何冰、韩童生、钱波、赵春羊联袂主演的犯罪悬疑片。该片讲述了当代中国一个由富二代“杀人案”引发了最为激烈的法庭智斗的故事。影片于2015年5月15日在中国内地上映。

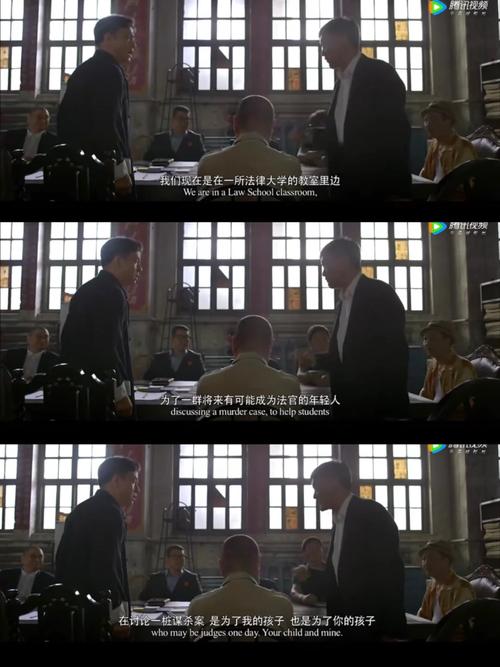

剧情介绍:暑期一所政法大学内,未通过英美法课程期末考试的学生迎来补考。他们组成模拟西方法庭,分别担任法官、律师、检察官等角色,审理的正是一桩社会上饱受争议的“20岁富二代弑父”案。12位学生家长组成了陪审团。这些人来自社会不同阶层,有医生、房地产商、保安、教授、保险推销员等。他们在听取学生法庭审理后,将对本案做出最终“判决。这12名陪审员互不相识,但按照规则,他们必须达成一致,才能结束审判。第一轮投票,就有11人认定“富二代”有罪,所有人证物证都指向这一结果的情形下,这位年轻的嫌疑犯离舆论上的死亡只有一步之遥。所有的线索都被逐一讨论,随着审判的进行,疑点出现,每个人背后的故事也浮出水面

十二公民剧情详细介绍

《十二公民》主要讲述了12个不同工作性情和阶级的家长所组成的培训团,来评论社会上的真实案件。其实这12个“陪审员”都有不同的经历,在思考事情的时候也有着自己的固定思维。后来在8号陪审员的解说下,许多人开始扔掉自己的思维,想用真相来去判别。

影片的开端用简短的镜头来表达对真实案件的评论,后来画面就转到了政法大学的学生,没有通过英美法课程的期末考试,学生让他们模仿西方法院,他们就会扮演法官、律师等人物。他们在分析事例的时候有提到影片,刚开场的20岁富二代杀父的案例。

后来孩子的父母也开始模仿西方法庭,想要模仿陪审团对案件作出最终判决,12个陪审团就在一个桌子上进行投票,在第1轮投票当中有11个人按照固定的思维认为富二代有罪。

第2轮投票中,一位白叟改变了主意,他讲到自己年轻时发生的事情,也引起了一场热议。最后第5个陪审员也改变了自己的想法,并且讲述了自己的亲身经历,认为被委屈是无法改变的。

后来,3号陪审员讲述在前些年他与儿子发生冲突时,对方生气离开后就再也没回来过,他甚至还讲起了自己的爱情,他认为富二代说的那句杀了你是无罪的。最终,陪审团一致认定对方是无辜的。

十二公民主要内容是什么

《十二公民》(Twelve Citizens)是一部由聚本传媒出品,中国戏剧史最高票房杰作《喜剧的忧伤》导演徐昂执导,何冰、韩童生领衔12位北京人艺及国家话剧院的国宝级演员联袂主演的电影

影片改编自戏剧史及影史经典《十二怒汉》,首次尝试将西方陪审团制度搬上国内大荧幕,也是华语影坛首部戏剧电影

讲述的是一桩满带争议与疑问的富二代弑父案,一个充满实验意味的虚拟法庭,将12个毫无联系并代表着社会各阶层的普通中国人聚在了一起

《十二公民》已入围罗马国际电影节主竞赛单元,于2014年10月19日在罗马全球首映,2015年5月15日在中国内地上映

2015年,该片获得第22届北京大学生电影节评委会大奖;6月20日,该片获第12届电影频道传媒大奖-最佳影片奖;9月19日,《十二公民》获第24届中国金鸡百花电影节暨第30届中国电影金鸡奖最佳改编剧本奖

电影《十二公民》讲述了一个怎样的故事?

讲述了十二个陪审团员,经过分析案件,最后为含冤的刑事案件人员成功翻案的一部电影,拍摄手法不叫高超,一个场地,拍出了很多当时的社会背景及阶层

《十二公民》这部电影怎么样?主要想表达的是什么?

《十二公民》,是一部话剧化的电影。

电影的设定,是一群法学院的大学生英美法挂科,被要求补考。补考的形式,则是用模拟法庭重现一出具有争议性的社会事件:二十岁的嫌疑人,是被富商收养的“富二代”。其生父是来自河南的农民工,离婚后将生子遗弃。酗酒,赌博,时不时找生子要钱。案发当晚,有人听到嫌疑人在他生父房间与其发生激烈争吵,而后生父被人在家杀害。

这些挂科学生的家长,被邀请到了模拟法庭上,他们将作为陪审团的成员,认定该嫌疑人有罪与否。十二个人需要在封闭的房间里争执、论理,直到达成12:0的一致共识。

这部电影,翻拍自经典法律片《十二怒汉》。相较原片,中国版的《十二公民》落地中国现实语境,老戏骨的交锋也碰撞出不少具有现实意义的火花。

十二人的群戏,完全就是对中国公共讨论样态的浓缩。对于批判性思维的学习者而言,其中大量的逻辑推理与非理性的谬误,都是分析论证很好的素材。

公共讨论常有的模样

影片中的十二个模拟“陪审员”,每个人身上都有着明确的标签。

房地产富商。公务员。城市中产。遭遇过反右迫害的老人。保险推销员。靠瓦片经济生活的北京土著。出租车司机。作为新一代农民工的学校保安。开小卖部的小商贩。

每一个标签的设定,都有着“代表”一个群体乃至一个阶层的野心,每个人物的刻画上也带入了明确的社会情绪。

十二个人凑在一起,便是中国社会公共讨论时常有的模样。

失序。主持人一次又一次强调按顺序发言,却不断有人说话被打断,被抢话。抢话者还会理直气壮,“他爱什么时候说什么时候说,现在我说”。

当对方对自己的观点不认同时,直接开始人身攻击——这么简单的话听不懂,脑袋一定被门夹了。骂对方孙子,甚至声称“我要弄死你”。

对对方观点不认同时,对方试图理论,这方却干脆画一张棋纸,直接下起五子棋。用戏谑、嘲讽,消解严肃讨论的意义。

当自己拒绝被说服时,不讲理由——我就是烦了,我就是不听,我就是这么跟你们耗着。

为什么这个嫌疑人一定就是杀人犯?因为他生父是个河南农民工,他养父是个外地来的二道贩子,肯定也养不出什么好货——公交车上丢了钱包,其他都是教授大学生,那一定就是那个外地人偷的……用标签、歧视、偏见,代替说理、逻辑,直接妄下断言。